교회소식

교구“인간의 부끄러움이 사라진 시대, 그는 홀로 부끄러워했다”

- 작성자 : 관리자

- 등록일 : 2025-03-28

- 조회수 : 163

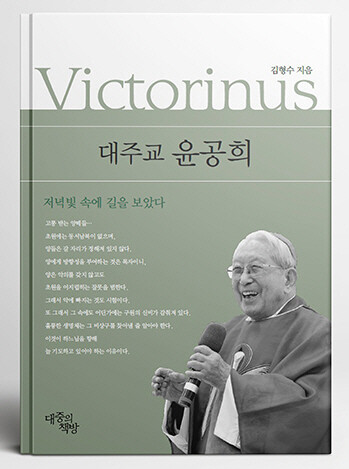

윤공희 대주교 평전 헌정식

사제 서품 75년 기념식 겸해

광주전남김대중재단이 펴내고

‘평전 전문’ 김형수 시인 집필

윤 대주교 100살에도 ‘반성하는 삶’

“사제로서 가난하고 버림받은 이들

사랑하지 못한 삶 산 것은 아닌지…”

- 수정 2025-03-24 10:02

- 등록 2025-03-20 19:08

“빅토리노야, 미사 가야지.”

1930년대 초 어느날 평안남도 진남포(현 남포). 아버지의 부름에 눈을 뜬 소년은 늦장을 부리지 않고 벌떡 일어났다. 칠흑같이 캄캄하고 추운 겨울 새벽길 벌벌 떨던 소년은 십자가 앞에만 서면 눈빛이 초롱초롱해 어른들의 예쁨을 받았다. 사려가 깊어 어린 나이부터 신부의 복사(사제를 돕는 사람)를 섰던 소년에게 수도회 원장은 물었다. “빅토리노야, 너 신학교 꼭 갈 거지?”

1937년 13살이 된 소년은 북한 첫 신학교인 함경남도 덕원신학교(13년 과정)에 입학시험 3등으로 입학하며 사제를 꿈꿨다. 1944년 스무살 땐 징집 통보를 받았다. 입대를 기다리던 중 일제가 패망하며 전쟁의 소용돌이를 피할 수 있었다.

한민족은 간신히 일제로부터 벗어난 뒤 38선을 두고 둘로 갈라졌다. 청년으로 성장한 소년에게 북조선 임시 인민위원회는 공산당 가입을 종용했다. 신학교 학생들이 단체 반발하자 북한 정권은 1949년 학교를 폐쇄했다. 북한을 떠나야겠다고 결심한 소년은 26살 때인 1950년 1월 남한땅을 밟았고 두 달 뒤 서울 예수성심신학교(용산신학교)를 졸업, 3월20일 사제 서품을 받았다. 한국 천주교 생존 주교 중 최연장자인 윤공희(100) 대주교의 어린이∼청년 시절 이야기다.

평안남도의 꿈많은 소년 시절부터 태평양전쟁과 남북 이념대립, 목숨을 건 북한 탈출, 사제의 길까지 윤공희 대주교의 일생을 담은 평전 ‘대주교 윤공희’(대중의책방)가 나왔다. 광주전남김대중재단은 20일 윤 대주교의 사제 서품 75주년을 맞아 윤 대주교를 초청, 평전을 전달하는 헌정식을 마련했다. 집필은 ‘문익환 평전’ ‘김남주 평전’ ‘소태산 평전’ 등을 썼던 김형수 시인이 맡았다.

김 시인은 프롤로그에서 “20세기는 거대한 좌·우 대립의 시대였다. 그는 북에서 월남해 왔으면서도 반공주의에 빠지지 않았고 기나긴 민주화운동에 참여하면서도 해방신학을 외치지 않았다”며 “문명의 파고를 넘으며 인간이 지녀야 할 모든 부끄러움이 사라진 세계에서 윤공희 대주교는 혼자 부끄러워하고 있었다”고 평했다.

591쪽 분량 책은 익히 알려진 1980년 천주교 광주대교구장으로서 전두환 신군부의 광주 학살을 막기 위해 분투하고 5·18민주화운동 이후에는 진상규명에 헌신한 모습뿐 아니라 어린 시절, 신학교 시절 등을 자세히 들려준다. 김대중 전 대통령과의 인연도 담겼다.

1924년 11월8일 평안남도 진남포 용정리에서 태어난 윤 대주교는 출생 하루 만에 빅토리노라는 세례명을 받았다. 1950년 세살 위 지학순 신부와 월남한 뒤 1956년 이탈리아 로마에서 신학박사 학위를 취득했고 39살 때인 1963년 로마 바티칸에서 바오로 6세 교황에게 주교 서품을 받았다. 이후 1973년까지 10년간 초대 수원교구장을 지냈고 2000년까지 27년간 광주대교구장을 맡아 1974년 민청학련 사건, 1978년 함평 고구마 사건, 1980년 5·18민주화운동, 1987년 6월항쟁까지 호남의 민주화투쟁을 도왔다.

헌정식에 참석한 염수정 추기경은 “성신고등학교를 다닐 때 본 윤공희 신부님은 머리를 쫙 넘긴 모습에 멋진 목소리로 노래를 잘 부르셔서 반했던 기억이 있다”며 “북한과 남한 모두 우리나라에서 평화가 얼마나 중요한지를 알려주신 한국 천주교회와 우리나라의 살아 있는 역사”라고 축하했다.

윤 대주교에게 사제 서품을 받았던 옥현진 광주대교구장은 “윤 대주교님은 늘 ‘그래그래’ 하시며 긍정적인 말씀으로 사제들을 격려하셨고 혹시라도 거절할 뜻이 있을 땐 ‘좀 생각해 보자’며 면전에서 바로 거절하지 않는 점잖은 신사였다”며 “자유로운 사람은 역사를 인정하고 역사로부터 교훈을 얻는 사람이다. 윤 대주교님은 늘 자유로운 모습으로 우리가 희망의 역사를 쓸 수 있는 지혜의 빛을 알려주시리라 믿는다”고 말했다.

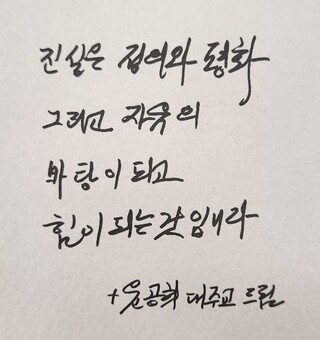

윤 대주교는 100살이 넘은 나이에도 반성하는 삶을 살고 있다고 했다. 윤 대주교는 “오늘은 서품을 받은 지 75주년이다. 75년 동안 사제로서 가난한 사람, 버림받은 사람을 사랑하지 못한 삶을 살아온 것이 아닌가 반성한다”며 “지나간 일을 하느님 자비에 맡기고 앞으로는 하느님의 섭리에 맡기며 하루하루를 하느님의 사랑 속에서 살아가겠다”고 말했다.

김용희 기자 kimyh@hani.co.kr